Lehrveranstaltungen

Hier finden sich alle Links zu aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen.

| Die Anmeldung zur Lehrveranstaltungen erfolgt über das StudOn-Portal des Lehrstuhls für Leistungselektronik. Ein Kurspasswort für den Beitritt ist nicht notwendig: Das Passwort für Vorlesungs- und Übungsunterlagen wird in der Auftaktveranstaltung bekannt gegeben. |

|

Wintersemester

In der Vorlesung werden die Grundlagen zum Verständnis getakteter Spannungswandler gelegt. Dies betrifft sowohl die Funktionsweise der Schaltungen, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Schaltungsprinzipien als auch die Besonderheiten der wesentlichen Komponenten wie Halbleiterschalter und passive Bauteile.

Inhalte

- Grundlagen der Topologieanalyse: Stationaritätsbedingungen, Strom-Spannungsformen, verbotene Schalthandlungen

- Nicht-isolierende Gleichspannungswandler: Grundlegende Schaltungstopologien, Funktionsweise, Dimensionierung

- Isolierende Gleichspannungswandler: Grundlegende Schaltungstopologien, Gleichrichterschaltungen, Transformatoren als Übertrager bzw. Energiespeicher

- Leistungshalbleiter: Grundlagen des statischen und dynamischen Verhaltens von MOSFET, IGBT und Dioden; Spezifika von WBG-Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN); Kommutierungsarten; Kurzschluss, Avalanche

- Passive Leistungsbauelemente: Induktive Bauelemente (weichmagnetische Kernmaterialien, nichtlineare Eigenschaften, Kernverluste, Wicklungsverluste); Kondensatoren (Technologien und deren Anwendungseigenschaften, sicherer Arbeitsbereich, Brauchbarkeitsdauer, Impedanzverhalten)

- Parasitäre Elemente: Niederinduktive Aufbautechniken

- Treiber- und Ansteuerschaltungen für Leistungshalbleiter: Grundschaltungen zur Ansteuerung MOS-gesteuerter Bauelemente mit und ohne galvanische Isolation, Schaltungen zur Erhöhung von Störabstand und Treiberleistung, Ladungspumpe, Schutzbeschaltungen, PWM-Modulatoren

- Gleichrichter und Leistungsfaktorkorrektur: Phasenanschnittsteuerung, Phasenabschnittsteuerung, Gleichrichterschaltungen, Netzstromverzerrung, aktive Leistungsfaktorkorrektur

- Pulsumrichter: Übersicht, Blockschaltbild, netzseitige Stromrichter, lastseitiger Pulswechselrichter, Sinus-Dreieck- und Raumzeigermodulation, Dreipunktwechselrichter

Lernziele

Die Studierenden können

- die Funktionsprinzipien leistungselektronischer Basistopologien mit und ohne galvanische Isolation erklären,

- einfache leistungselektronische Wandler analysieren und die für ein Systemdesign relevanten elektrischen und thermischen Parameter berechnen,

- die grundlegenden Eigenschaften verschiedener Schaltungen erklären und diskutieren,

- die Vor- und Nachteile verschiedener Bauteiltechnologien in einer leistungselektronischen Schaltung bewerten,

- einfache leistungselektronische Wandler (DC/DC und DC/AC) entwerfen.

„The world goes electric“ – unter diesem Motto schreitet die Elektrifizierung von Antriebssträngen in allen Fahrzeuggattungen rasant voran – vom Zweirad über Pkw und Nutzfahrzeuge bis hin zu Schiffen und Flugzeugen. Die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Antriebskonzepte und Energiespeicherlösungen ist dabei immens.

Eine Schlüsselrolle nimmt in allen Fällen die Leistungselektronik ein – sei es in Form von Antriebsumrichtern, Gleichspannungswandlern zur Spannungsanpassung bzw. das Energiemanagement an Bord oder für kontaktlose und kabelgebundene Ladelösungen. Aber auch im klassischen 12- bzw. 24-Volt-Bordnetz Fahrzeuge findet sich eine Vielzahl an leistungselektronischen Anwendungen: vom Fensterheber über Sitzverstellung und Beleuchtung bis hin zur hochverfügbaren Energieversorgung sicherheitskritischer Systeme wie elektrische Lenkung und Bremsen in (teil-)autonomen Fahrzeugen.

Vorlesungsinhalt

- Fahrzeugspezifische Anforderungen an Elektronik im Bordnetz von Kraftfahrzeugen

- Leistungselektronik in Fahrzeugen mit konventionellem Bordnetz (12/24 V)

- Hybride und rein elektrische Antriebsstrangtopologien (HEV, PHEV, FCEV, BEV) für Pkw, Nutzfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge

- Leistungselektronik in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Ladegeräte, Umrichter, Gleichspannungswandler): Schaltungskonzepte, Schaltungsauslegung; spezielle Anforderungen im Luftfahrtbereich

Lernziele

Die Studierenden

- kennen die Grundstruktur und die Eigenschaften des 12/24V Bordnetzes von Kraftfahrzeugen

- kennen die fahrzeugspezifischen Anforderungen an Leistungselektronik im Bordnetz von Kraftfahrzeugen

- kennen den Aufbau der in den verschiedenen Fahrzeugsteuergeräten eingesetzten Leistungselektronik und die Eigenschaften der darin verwendeten Leistungsschalter (Smart-Power)

- kennen die verschiedenen Grundstrukturen (Topologien) der Antriebsstränge von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in Pkw, Nutzfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen

- analysieren verschiedene Antriebsstrangtopologien bezüglich ihrer Anwendungseigenschaften

- kennen die Grundschaltungen aller für die Elektrifizierung des Antriebsstrangs erforderlichen leistungselektronischen Wandler (Antriebsumrichter, Gleichspannungswandler, Ladegeräte)

- kennen die wichtigsten technischen Ansätze zur Reduzierung von Bauvolumen, Verlustleistung und Kosten

- kennen die Grundschaltungen, die Systemtechnik und die Sicherheitsanforderungen bei kabelgebundenen und kontaktlosen Ladeverfahren

- StudOn 2023/2024

Content

- Basics and history of electric traction (automotive, aviation)

- Electric vehicle drivetrain and drive-system topologies

- Electric motors for traction application

- Inverters for traction drives

- Design and calculation of electric drivetrain components

- Thermal and mechatronic drive-system design

- Motor – inverter interaction

- Functional Safety

Objectives

Students who participate in this course will gain application oriented know-how about electric drive-systems with a main focus on automotive and aviation applications. After successfully completing this module, students:

- know about state-of-the-art and current developments for electric drivetrains and drive-systems for automotive and aviation

- know the pros and cons of different electric machine types for various drivetrain configurations

- understand traction inverter design and main component choice impact

- can carry out basic inverter and drivetrain dimensioning

- understand the impact of different cooling methods and mechatronic design approaches for drive-systems (integration)

- understand the impact of design choices and operating parameters on the electric machine and inverter interaction

- understand safety measures required for different applications and drivetrain topologies

Sommersemester

Das thermische Management ist mit Blick auf die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und erzielbare Leistungsdichte in der Elektrotechnik von grundlegender Bedeutung . Dies gilt für alle Arten von elektronischen Geräten, vom Steckernetzteil bis zur Hochspannungsgleichstromübertragung – aber auch in der Computertechnik, beispielsweise bei der Entwärmung von Hochleistungs-CPUs und GPUs.

Inhalte

Vermittelt werden die Grundlagen der Entwärmung elektronischer Systeme, ausgehend von den Gesetzen des Wärmetransports und den Materialeigenschaften. Behandelt werden Entwärmungstechniken auf Bauteil-, Schaltungsträger- und Systemebene sowie Ansätze zur Optimierung des thermischen Haushalts, begleitet durch ausgewählte Anwendungs- und Auslegungsbeispiele.

Grundlagen des thermischen Managements:

- Wärmetransportmechanismen (Wärmeleitung, Konvektion, Wärmestrahlung)

- Wärmekapazitäten

- Wärmespreizung, anisotrop wärmeleitende Strukturen

Komponenten des thermischen Managements:

- Schaltungsträger und deren thermische Eigenschaften (Leiterplatten, DCB-Substrate, IMS, etc.)

- Leistungshalbleitergehäuse und deren thermische Eigenschaften

- Kühlkörper (Luft, Fluid)

- Thermische Interface-Materialien

- Heat-Pipes

Anwendungs- und Auslegungsbeispiele:

- Thermische Parameter in den Datenblättern von elektronischen Bauelementen

- Kunststoffe als Kühlkörper, Entwärmung passiver Bauelemente

- Strombelastbarkeit von Leitern, Grenzlastintegral (I2t)

- Entwärmungspfadoptimierung

Bauelemente unter Temperaturbelastung:

- Ausfallmechanismen bei aktiven und passiven Bauelementen

- Aktive und passive Temperaturwechsel

- Lebensdauerbetrachtungen

Thermische Meßtechnik:

- Thermische Meßverfahren

- Zth-Messung

Elektrisch-thermische Modellierung:

- Grundlagen zur Beschreibung des thermischen Verhaltens eines Systems mittels elektrischer Ersatzschaltbilder

- Eigenschaften verschiedener Ersatzschaltbilder

- Parameterisierung der Elemente thermischer Ersatzschaltbilder

- Kopplung von elektrischer und thermischer Simulation

- Modellierung dynamischer thermischer Vorgänge mit SPICE

Lernziele

Die Studierenden

- kennen die Wärmetransportmechanismen, die zugrundeliegenden physikalischen Gesetzen und können diese auf einfache Entwärmungsprobleme anwenden,

- kennen die wichtigsten Aufbautechniken sowie die dazu eingesetzten Materialien und deren thermische Eigenschaften,

- können einfache Entwärmungsprobleme analysieren und passende aufbau- und entwärmungstechnische Lösungen entwickeln,

- kennen den Begriff der Wärmespreizung, können diese in erster Näherung analytisch beschreiben und auf reale Entwärmungsprobleme anwenden,

- kennen Techniken zur Erzielung stark anisotroper Wärmeleitungseigenschaften und können diese auf praktische Entwärmungsprobleme in hochkompakten Systemen anwenden,

- können thermische Auslegungen durchführen und die dafür relevanten Angaben aus Datenblättern interpretieren,

- können eine Grobauslegung fluidtechnischer Kühlstrukturen durchführen und kennen dabei die wichtigsten Design-Trade-offs,

- kennen messtechnische Verfahren zur Ermittlung des transienten Wärmewiderstands,

- können zur Simulation transienter Vorgänge gekoppelte elektrisch/thermische bzw. elektrisch/thermisch/mechanische Modelle eines realen Aufbaus entwickeln und kennen Verfahren zur Modellparametrisierung.

Content

- Introduction, motivation

- AC vs. DC grids, DC grid topologies

- Application examples, grid voltage levels

- Protection and earthing concepts

- Components of local DC grids:

- Battery storages (technologies, technical properties, electrical impedance characteristics and equivalent circuits, battery management, monitoring and protection systems (BMS))

- Regenerative power sources (PV, fuel cells) and their electrical characteristics

- Non-isolating DC/DC converters (basic topologies and properties)

- Isolating DC converters (basic topologies and properties)

- AC/DC converters (basic topologies and properties)

- Switches, plugs and protection devices for DC grids

- Arc discharges and their characteristics

- Control methods for local DC grids

- Modeling the impedance characteristic of switch-mode power converters

- Impedance measurement “under load”

- Stability analysis in DC grids

Objectives

Students who participate in this course will become familiar with the basics of decentral energy systems, their components and operation. After successfully completing this module, students:

- know the structure and topologies of local low-voltage DC grids, the most important properties and fault scenarios

- know the basic electrical properties of battery storage and regenerative power sources

- know the basic circuits of the various power electronic converters in a DC grid (DC / DC and AC / DC converters), their advantages and disadvantages

- understand the arc problem

- know solutions for the implementation of DC-compatible plugs, switches and protective devices

- know techniques how to control decentral DC grids

- can model switch-mode converters and grids with regard to their dynamic behavior

- know procedures for impedance measurement in grids „under load“

- can carry out basic stability studies on DC grids

- StudOn 2023

Content

- Basics and history of electric traction (automotive, aviation)

- Electric vehicle drivetrain and drive-system topologies

- Electric motors for traction application

- Inverters for traction drives

- Design and calculation of electric drivetrain components

- Thermal and mechatronic drive-system design

- Motor – inverter interaction

- Functional Safety

Objectives

Students who participate in this course will gain application oriented know-how about electric drive-systems with a main focus on automotive and aviation applications. After successfully completing this module, students:

- know about state-of-the-art and current developments for electric drivetrains and drive-systems for automotive and aviation

- know the pros and cons of different electric machine types for various drivetrain configurations

- understand traction inverter design and main component choice impact

- can carry out basic inverter and drivetrain dimensioning

- understand the impact of different cooling methods and mechatronic design approaches for drive-systems (integration)

- understand the impact of design choices and operating parameters on the electric machine and inverter interaction

- understand safety measures required for different applications and drivetrain topologies

Jedes Semester

- Studon 2023

- Studon 2022/23

- Studon 2022

- Studon 2021/22

- Studon 2021

- Studon 2020/21

- Studon 2020

- Studon 2019/20

Im Rahmen dieses Seminars beleuchten wir anspruchsvolle Fragestellungen aus dem Gebiet der Leistungselektronik.

Die Themen können die gesamte fachliche Breite der Leistungselektronik abdecken – nur beispielhaft seien genannt:

- Leistungshalbleiter

- Schaltungstechnik

- Regelungsverfahren

- Elektromagnetische Verträglichkeit

- Thermisches Management

- Systemtechnik

- Messtechnik, Sensorik

- Aufbau- und Verbindungstechnik, Zuverlässigkeit

Der tiefere Einstieg in die jeweiligen Themen setzt ausreichend Vorkenntnisse aus der Vertiefungsrichtung Leistungselektronik voraus, sodass sich dieses Seminar primär an Masterstudierende der Studienrichtungen EEI und Mechatronik richtet.

- UNIVIS

- UNIVIS

- UNIVIS

Nur Wintersemester

Inhalt

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht die Frage, wie energietechnische Lösungen gestaltet sein müssen, um Menschen, die bislang keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu elektrischer Energie haben, diesen Zugang nachhaltig zu ermöglichen.

Die besonderen Herausforderungen dabei sind:

- Hohe Investitionskosten, die bereits zu Beginn eine kaum überwindbare Hürde darstellen

- Mangel an lokal verfügbaren Fachkräften für Installation und Wartung

- Eingeschränkte Verfügbarkeit von Ersatzteilen und hohe Servicekosten

- Unerfahrene Nutzer und Nutzerinnen

- Anspruchsvolle Umgebungsbedingungen (Hitze, Feuchtigkeit, Insekten etc.)

- …

Vor diesem Hintergrund scheitert die Übertragung von in Industrieländern etablierten „over-engineerten“ Lösungen häufig. Sobald externe Fördermittel versiegen, bleiben nicht selten Investitionsruinen zurück.

Ziele

Die Studierenden entwickeln Ideen und erarbeiten nachhaltige Konzepte und Lösungen, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren. Dabei geht es um die Frage: Wie kann technische Unterstützung im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe aussehen, sodass die Menschen vor Ort sich ein qualitativ besseres, selbstbestimmtes Leben aufbauen können?

Technisch stehen dabei unter anderem folgende Fragestellungen im Fokus:

- Wie können modulare, schrittweise erweiterbare elektrische Energieversorgungslösungen aussehen, die sich durch organisches Wachstum selbst finanzieren lassen?

- Wie lässt sich eine einfache Bedienbarkeit durch offene Schnittstellen und hohe Interoperabilität erreichen?

- Wie können langlebige, reparaturfreundliche Produktdesigns gestaltet werden?

- Welche Möglichkeiten der Teilfertigung vor Ort sind denkbar?

- Wie kann die Wiederverwertung (Second-Life-Nutzung) technischer Komponenten anstelle der Entsorgung gefördert werden?

- Wie lässt sich der ökologische Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinweg minimieren?

- Wie kann eine adäquate Ausbildung von Fachkräften vor Ort systematisch begleitet werden?

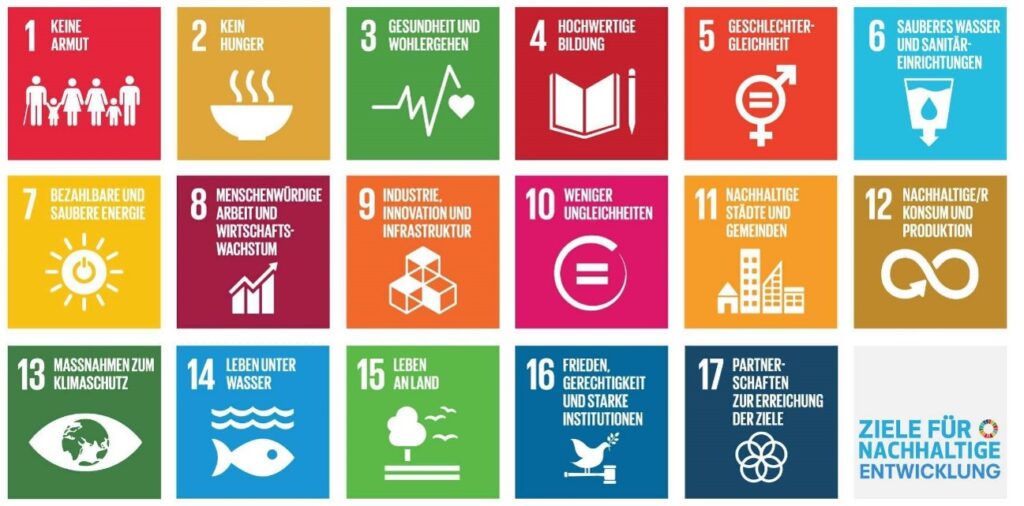

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDG)

Nur Sommersemester

Seminar on Technological Impact Entrepreneurship for Sustainable Development

This interdisciplinary seminar – bringing together students from the School of Business, Economics and Society (WiSo), the Faculty of Humanities (PhilFak), and the Faculty of Engineering (TechFak) – aims to explore selected technical development projects from a holistic perspective, addressing economic, social, and engineering-related aspects.

The seminar is a joint course of the Chair for Corporate Sustainability Management (CSM), Prof. Dr. Markus Beckmann, the Chair of Economics: Development Economics (ECON), Prof. Dr. Andreas Landmann and the Chair for Power Electronics (LEE), Prof. Dr.-Ing. Martin März.

Throughout the summer semester, student teams composed of participants from all three faculties will develop a project from the initial idea and technical implementation to a basic business plan.

Participants will be selected based on a letter of motivation submitted with their application.

From the TechFak side, the seminar is open to Master’s students in Electrical Engineering (EEI) and Industrial Engineering with a focus on Electrical Engineering (WING-ET). Students in Mechanical Engineering (ME) and Electrical Engineering (ET) may be admitted upon request.

The successful completion of the basic course „Power Electronics“ is a mandatory prerequisite.

Due to the international composition of the student teams, English is the preferred teamwork language.

- UNIVIS

findet vom 15.06. – 13.07.2023 statt.

- SS 2023 Studon

findet vom 27.02. – 03.03.2023 als Blockveranstaltung statt.

- WS 2022/2023 Studon

findet semesterbegleitend statt.

- SS 2022 Studon

findet vom 28.02. – 04.03.2022 als Blockveranstaltung statt.

- WS 2021/2022 Studon

findet semesterbegleitend statt.

- SS 2021 Studon

findet vom 01.03. bis 05.03.2021 als Blockveranstaltung statt.

- WS 2020/2021 Studon

findet vom 14.09. bis 18.09.2021 als Blockveranstaltung statt.

- SS 2020 Studon

findet vom 24.02. bis 28.02.2020 als Blockveranstaltung statt.

- WS 2019/20 Studon

findet semesterbegleitend statt

- SS 2019 Studon

findet vom 25.02. bis 01.03.2019 als Blockveranstaltung statt.

- WS 2018/19 Studon

findet vom 17.09. bis 21.09.2018 als Blockveranstaltung statt.

- SS 2018 Studon

findet im Sommersemester vom 15.06. – 13.07.2023 parallel zum Praktikum Energieelektronik semesterbegleitend statt

- SS 2023

findet im Sommersemester erstmals parallel zum Praktikum Energieelektronik semesterbegleitend statt (für CEP-Studenten)

- SS 2022

findet während des Wintersemesters vorlesungsbegleitend statt.

- WS 2022/23 Studon

findet während des Wintersemesters vorlesungsbegleitend statt.

- WS 2021/22 Studon

findet während des Wintersemesters vorlesungsbegleitend statt.

- WS 2020/21 Studon

findet während des Wintersemesters vorlesungsbegleitend statt.

- WS 2019/20 Studon

findet während des Wintersemesters vorlesungsbegleitend statt.

- WS 2018/19 Studon